Was ist krankhafte Fettsucht?

Unter krankhafter Fettsucht versteht man eine Erkrankung der übermäßigen Fettspeicherung, resultierend aus einem Missverhältnis von Energiezufuhr und Energieverbrauch. Der Body-Mass-Index (BMI) hat sich als Grundlage der Einschätzung der Fettsucht bewährt

( BMI = Körpergewicht in kg / (Körpergröße in m)² ). Von einer Adipositas sprechen wir ab einem Wert von 30. Die Fettsucht führt nicht nur zu körperlichen Beschwerden wie Gelenkbeschwerden, Diabetes, Bluthochdruck oder Atemnot sondern stellt auch ein zunehmendes psychisches Problem dar. Der fettleibigePatient hat Probleme bei der Verrichtung einfacher alltäglicher Arbeiten, es treten zunehmend Probleme bei der Arbeit, im Hobby und im Sexualleben auf. Durch gesellschaftliche Diskriminierung werden die psychischen Probleme noch weiter verstärkt.

Welche Ursachen führen zu dieser Erkrankung?

Ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung und Streß sind die Hauptfaktoren der Fettleibigkeit. Aber auch ungelöste psychische Probleme sind Auslöser der Fettleibigkeit. Traumatischer Ereignisse in der Kindheit oder als junger Erwachsener können Ursachen des „Dicksein“ sein. Frust, Kummer, Stress oder sexueller Missbrauch führt dazu, dass sich diese Patienten einen „Schutzpanzer“ anessen.

Hormonelle Störungen oder Drüsenfehlfunktionen sind seltene Ursachen der Adipositas.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Der wichtigste Punkt ist die Änderung der Lebensgewohnheiten. Neben einer individuell angepassten Diät mit abwechslungsreicher Ernährung sollten regelmäßig mindestens dreimal pro Woche für ca. 30 min sportliche Aktivitäten eingeplant werden. Vor allem Laufen, Radfahren oder Schwimmen sind zu empfehlen. Vor Beginn der sportlichen Aktivität ist jedoch ein Gesundheitscheck beim Arzt anzuraten. Crash-Diäten sind nicht sinnvoll, da es hier immer zum sogenannten „Jojo-Effekt“ kommt. Ein Gewichtsverlust von ca. 2kg pro Monat ist eher zu erreichen und vor allem auch zu halten. Das Verhalten bei der Nahrungsaufnahme kann ebenfalls zur Reduktion des Gewichts beitragen. Man muss sich Zeit zum Essen nehmen, gut durchkauen, die Mahlzeit genießen. Opulente Mahlzeiten nach 18.00 Uhr vermeiden und auf Knabberein am Abend verzichten oder auf Obst umzustellen, sind auch einfache Mittel zur Gewichtsreduktion. Lebensweisheiten wie „Iß auf, oder morgen regnet es“ sind Relikte alter Zeiten.

Medikamente können unter ärztlicher Aufsicht bei der Gewichtsreduktion hilfreich sein. Die gewichtsreduzierende Wirkung beruht bei diesen Medikamenten einerseits auf eine Verminderung der Nahrungszufuhr durch ein rascheres Sättigungsgefühl und andererseits auf ein erhöhten Energieverbrauch. Eines der neuesten Präparate ist Sibutramin ( Reduktil®).

Wenn all diese Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben, sollte man an einen chirurgischen Eingriff denken

Welche Untersuchungen sind vor einer Operation notwendig?

Zunächst erfolgt eine ausführliche klinische Untersuchung mit Anamneseerhebung. Weiterhin verlangen wir folgende Untersuchungen:

- allgemeine Diagnostik zur Abklärung der Narkosefähigkeit in Zusammenarbeit mit unseren Anästhesisten

- Untersuchung der Stoffwechselfunktionen gemeinsam mit unseren Internisten

- Psychiologisches Gutachten mit Einschleusung der Patienten in eine Adipositas-Selbsthilfegruppe

- Abklärung des Magen-Darm-Traktes, einschließlich Endoskopie

Diese Untersuchungen werden bei uns stationär durchgeführt, der stationäre Aufenthalt dauert in der Regel zwei Tage. Sollten weitere Untersuchungen wegen Unklarheiten notwendig werden verlängert sich diese Zeit

Besteht keine Kontraindikation für die Operation, wird mit dem Patienten ein Termin zu Operation vereinbart, mit der entsprechenden Aufklärung durch den Operateur.

Wann besteht die Indikation zur Operation?

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:

- Body-Mass-Index von 38 oder darüber, ohne Folgeerkrankung

- Body-Mass-Index von 35 – 38 bei durch die Adipositas bedingte Folgeerkrankung

- Alter zwischen 18 und 65 Jahren

- Nachweis von ärztlich kontrollierten Gewichtsabnahmen in der Vergangenheit

- Keine Krankheiten, die zur Fettleibigkeit führen

- Wille zur Änderung der Eßgewohnheiten sowie Teilnahme an den regelmäßigen ärztlichen Kontrollen und an der Selbsthilfegruppe

Diese Kriterien sind Mindestanforderungen, eine Op.-Indikation wird jedoch erst nach Einschätzung aller individuellen Faktoren gestellt, somit auch bei einem Body-Mass-Index < 35.

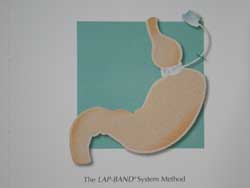

Das verstellbare Silikon-Magenband

Um den oberen Magenanteil wird ein Silikonband gelegt und damit ein Vormagen geschaffen. Dieses 13 mm breite gewebefreundliche Silikonband bildet im geschlossenen Zustand einen 10cm großen Ring um den Magen. Das Band selbst kann durch Einspritzen von Kochsalzlösung oder flüssigem Kontrastmittel aufgefüllt werden, der Innendurchmesser ist sozusagen steuerbar. Je voller das Band ist, desto kleiner wird die Durchgangsöffnung zwischen dem Vormagen und dem Restmagen. Weniger Nahrung kann hindurch, es muss mehr gekaut werden und das Sättigungsgefühl tritt eher ein. Das Band ist durch einen Katheder mit einer Kapsel unter der Haut verbunden. Durch das Anstechen dieser Kapsel kann der Füllungszustand des Bandes verändert werden. Das Band wird durch eine Bauchspiegelung (laparoskopisch) um den Magen gelegt. Dazu sind fünf kleine Schnitte für die Instrumente und der Videokamera notwendig. Nach der Operation werden Sie mit Hilfe einer Diätberatung an die neuen Eßgewohnheiten herangeführt. Der Krankenhausaufenthalt dauert in der Regel eine Woche. Etwa einen Monat nach der Operation wird mit der Bandfüllung begonnen. Ungefähr 500 bis 800 Kalorien konnen nur noch täglich aufgenommen werden. Elektrolyte und Vitamine müssen zugesetzt werden Im Schnitt verlieren die Patienten 1 bis 1,5 kg pro Woche. Das annähernde Normalgewicht wird nach ein bis zwei Jahren erreicht und dann auch gehalten, da das Band lebenslang im Körper bleibt. Muss das Band wegen Komplikationen wieder entfernt werden ( Infektionen, Perforationen, Wunsch des Patienten) ist wieder mit einer Gewichtszunahme zu rechnen

Durch eine Magenspiegelung (Gastroskopie) wird ein Silikonballon in den Magen gelegt und dann bis zu 500 ml Kochsalzlösung gefüllt. Dadurch wird das Füllungsvolumen des Magens verkleinert, nach geringer Nahrungsaufnahme wird schon ein Sättigungsgefühl ausgelöst. Jedoch darf der Ballon nur maximal ein halbes Jahr im Magen belassen werden, da es sonst zu Komplikationen wie Schleimhautveränderungen, Leckage des Ballons, Darmverschluss oder Perforationen kommen kann. Die Patienten müssen deshalb auch in enger ärztlicher Kontrolle bleiben. Wir bieten diese Methode als Alternative für Patienten an, wo eine Kontraindikation für ein Magenband besteht.

In der Magenwand befinden sich Muskel, die sich rhythmisch zusammenziehen können, daraus resultieren peristaltische Wellen im Magen, die den Speisebrei weitertransportieren und durchmischen. Bei dieser Methode werden die Muskeln durch kleinste Stromstösse gereizt und die Anzahl der peristaltischen Wellen nimmt zu. Dadurch wird jedoch auch ein Sättigungsgefühl suggeriert, der Patient isst weniger. Die Stromstöße kommen von einem Generator, wie wir ihn beim Herzschrittmacher kennen. Dieser wird unter die Haut gelegt. Diese neue Methode wird von uns im Rahmen einer weltweit ersten Anwendungsstudie durchgeführt.

Hinweis

Der Einsatz all dieser dargestellten Methoden kann einen Gewichtsverlust nicht garantieren und ist von vielen individuellen Faktoren abhängig. Auch besteht trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko bei der Operation. Der Patient ist mit seiner Bereitschaft zur konsequenten Einhaltung aller Verhaltensmaßnahmen und zum wahrscheinlich lebenslangen Belassen des Bandes der entscheidende Faktor für den Erfolg. Anderenfalls können lebensgefährliche Komplikationen auftreten.

Bei einem BMI von über 38 werden die Kosten von der Krankenkasse getragen, bei einem BMI ab 35 müssen Adipositas-bedingte Folgeerkrankungen nachweisbar sein, unter diesem Maß ist eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse fraglich. Um Ärger aus dem Weg zu gehen empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse vor dem Eingriff